CX(顧客体験)とは|顧客の体験価値を生み出す要素と向上のポイント

商品・サービスが持つ機能的な価値だけでは差別化を図りにくくなっている現在、注目されているのがCX(顧客体験)というキーワード。顧客満足度を高めて市場優位性を得る考え方として、今後のビジネスに欠かせない位置付けになりつつあります。ここではCXについての理解を深めるとともに、向上させるポイントを紹介します。

CX(顧客体験)とは

CXとはCustomer Experience(カスタマーエクスペリエンス)の頭文字をとった略語で、「顧客体験」と訳されます。商品・サービスの価格や性能といった機能的な価値にとどまらず、それらを通じてもたらされる喜びやワクワクする気持ちといった感情・心理的な価値を含めて、顧客体験と捉える概念です。

たとえば、顧客が満足感を示すときには、「愛着を持てる」「安心感がある」「心地よさがある」というように、機能面以外の評価も大きな影響を与えています。

CXには商品・サービスを認知するフェーズから購入・利用、アフターフォローにいたるまでの一連のプロセスが含まれます。CXの向上における取り組みとは、顧客とのかかわりを持つ各タッチポイントで体験価値を高め、継続的に商品・サービスを利用してもらえるようにファン化を目指すものです。

※こちらの記事も参考にしてみてください。

CX(カスタマーエクスペリエンス)とは|UXとの違いから成功事例まで

CX(顧客体験)が重視される理由

CXが重視されるようになった背景には、大きく3つのことが影響しています。

「モノの価値」から「体験の価値」へ

商品・サービスがあふれると、もともと持っていた付加価値が薄れ、差別化を図れなくなるコモディティ化が進みます。初めは画期的と見られた商品・サービスであっても、類似品が市場に多く出回るようになれば価値の同一化が起こり、機能的な魅力を訴求するだけでは選ばれなくなるという状況が起こります。

一方、「モノ」があふれ欲しいものが簡単に手に入る社会になり、消費傾向にも変化がありました。消費者はモノそのものの価値よりも精神的な豊かさを求める消費行動、いわゆる「コト消費」といわれる体験価値を求めるようになります。こうした変化のなかで、消費者の共感や信頼を得るための体験価値が重視されるようになりました。

「継続利用」を前提としたビジネスモデルの増加

これまでは、モノを売ることを最終ゴールとするビジネスが一般的でした。現在は、継続的に利用してもらうことで収益を上げるビジネスモデルが増えています。たとえば、動画や音楽配信、クラウド上でソフトウェアを利用できるSaaSなど、定期利用型のサービスを提供するサブスクリプションモデルがあります。

利用者側は、モノを所有せずにサービスを利用でき、さらに初期費用を抑えられるため利用のハードルが低いというメリットを得られます。一方の企業側にとっては、短期的な売上確保ではなく、長期的に売上を見込める点が大きなメリットです。

継続的に利用してもらうには、顧客との良好な関係を長期間にわたって維持する必要があります。このことから、CXの向上はビジネスの成功に直結する取り組みとして重視されています。

消費者の「情報発信力」が増大

情報通信技術の発展やパソコン・スマホといったデバイスの進化により、現在では企業と消費者とで情報を活用するスキルに格差がなくなっています。インターネットが普及する以前は情報の優位性は企業側にあり、情報発信者の位置付けにありました。今はSNSやブログなどを通じて、消費者も情報発信者となっています。

口コミ評価に代表されるように、消費者は消費するだけの存在ではなく、発言力を持った存在として企業に大きな影響を与えています。こうした時代にあって、消費者との信頼関係の構築はますます重要性を増しています。CXの向上は、持続的な成長を目指すための重要戦略になりつつあります。

CX(顧客体験)の要素とは

では、具体的にCXにはどのような要素が影響を与えるのか、詳しく見ていきます。

CX(顧客体験)における経験価値の分類

経験価値マーケティングを提唱するアメリカの経営学者バーンド・H・シュミット氏は、経験価値を以下の5つに分類しています。

◆Sense(感覚的価値)

視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚の五感によってもたらされる経験価値です。たとえば、美味しい料理、心地よい音楽、手触りの良さなどの感覚を通じて価値を感じます。

◆Feel(情緒的価値)

顧客の感情・内面に働きかける経験価値を指します。具体的には、かわいい、安心できる、感動がある、テンションが上がるなど心が動かされるような経験です。

◆Think(創造的・知的価値)

創造性や知的欲求に働きかける経験価値です。たとえば、興味をひかれる、それを利用することで自分自身を高められるというように、知的好奇心を満たしてくれる経験がこれにあたります。

◆Act(行動、ライフスタイルにかかわる価値)

これまでにない体験や、ライフスタイルに変化をもたらすような価値を提供することです。たとえば、体験型のアクティビティといった身体を通じて得られる経験、新技術に触れる経験などがあります。

◆Relate(準拠集団への帰属価値・社会的経験価値)

特定の集団に属することで得られる経験価値のことです。たとえば、ファンクラブへの入会やイベントへの参加など、帰属することで特別感を得られるという経験です。

顧客が求める5つの体験価値

ブランディング事業を行うインターブランドジャパングループのC Space Japanでは、「顧客体験価値(CX)ランキング2019」を公表しました。これまで欧米で実施してきたCX調査を日本で初めて実施したもので、顧客視点を踏まえた独自のCXスコアを用いてブランドの顧客体験価値をスコアリングしています。

同社では、これまでの調査・分析を通じて、顧客体験価値を高めるには以下の5つの要素が重要としています。

<顧客が求める体験価値の5要素>

・Relevance(私向けのものだと思える)

・Ease(私にとって意味がある)

・Openness(オープンで正直である)

・Empathy(私の立場で考えてくれる)

・Emotional Rewards(いい気分にさせてくれる)

出典:C Space Japan|「顧客体験価値(CX)ランキング2019」 https://cspace.com/tokyo/cxc-ranking-japan/ https://www.interbrandjapan.com/ja/data/191125_CX2019_press.pdf

CX(顧客体験)を向上させる3つの鍵

CXを向上させるには、実際にどのような取り組みが必要となるのか見ていきましょう。

全社で取り組む

より良い顧客体験を目指して施策を実行している企業は少なくありません。しかし、多様な価値観を持つ顧客に対し、特定の部門だけが意識を高めても成果につなげることは困難です。

CXを向上させるには、経営層が主導して顧客にどのような価値を提供するのか指針を定め、従業員が目指すべき方向を示す必要があります。組織全体で「顧客体験とは何か」を理解し、顧客を中心にすえた価値提供のあり方を考えて実践することが重要です。

データを活用して現状を正しく把握する

施策の検討にあたっては、自社の商品・サービスにおける顧客体験の現状を正しく把握して、課題を洗い出すことが必要です。

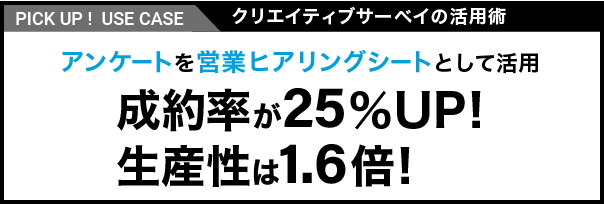

デジタル化が進む現在では、顧客の行動履歴をデータ化して蓄積することが容易になりました。また、アンケートなどの調査手法も広がり、定量・定性ともにデータを集めることが可能です。これらの情報を積極的に活用して、現状を客観的に知ることが大切です。

観察・仮説・検証のサイクルを回す

CXを向上させるには、顕在化しているニーズへの対応だけでは不十分です。顧客の心理をより深いレベルで理解し、顧客自身すら気づいていない潜在ニーズにアプローチすることで、より満足度の高い顧客体験を提供することができます。

そのためには、顧客をしっかり観察し、仮説・検証のサイクルを回しながら変化を確認することが必要となります。

まとめ

CX(顧客体験)の向上において極めて重要となるのは、顧客が何に価値を感じているのか正しく理解することです。たとえば、企業視点において重視していたサービスが、顧客にとってはそれほどの価値につながっていないというケースもあるでしょう。

CXは業種を問わず、事業の成長に欠かせない概念として今後さらに定着していくと考えられます。「顧客にとっての価値とは何か」を見極め、より良い関係を築いていくことが求められています。